トータルカーケア イメージス (images)

2020年12月22日 火曜日

若いユーザーに支持されシーンを盛り上げる

”ストップthe若者クルマ離れ”を旗印に沖縄県で活動しているショップが『トータル カーケア イメージス』です。沖縄自動車道北中城ICから西へ2kmあまり、県道81号沿いに店舗を構えています。同じ場所で長らくカーフィルムの施工をメインに営業していましたが、代表の仲村さんが2016年にお店を引き継いでからはカーオーディオを主軸としたショップに生まれ変わりました。仲村さんはかつて本格的にバンド活動に傾倒していた時期があり、それが転じてプロのオーディオインストーラーとなったのです

「クルマ離れが進んでいる昨今ですが、それでも当店では若い方が次第に増えてきました。オーディオショップとしてはこちらもまだまだ若いお店なので、お客様と一緒に学び、楽しんでいきたいと思っています。」

純正オーディオに物足りなさを感じているユーザーには、手の届きやすいライトなシステムから提案してくれるので初心者でも安心です。同店では最初のステップとしてサブウーファーから勧めていくケースが多いそうです。

「フロントスピーカーでは鳴らし切れない低音が再生できるサブウーファーは、それがあるだけで音が劇的に変わり違いは誰の耳にも明らかです。当店ではグラウンドゼロが人気のブランドで、例えばボックス一体型のサブウーファー・GZIB 200XBRに、GZIA 2080HPX-Ⅱのパワーアンプという組み合わせなら5万円足らずでユニットを揃えることができ良質な低音が手に入ります」

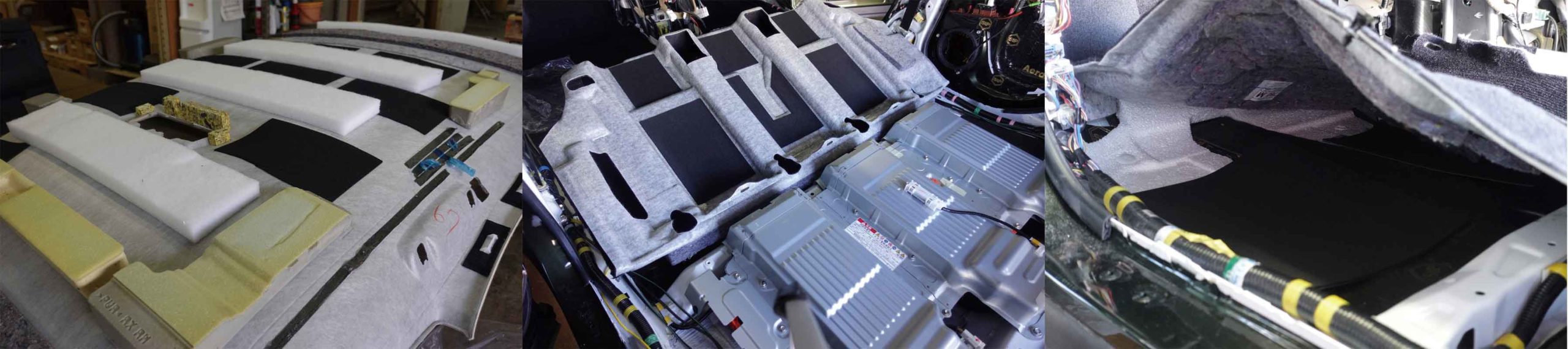

そこからフロントスピーカーの交換など徐々に進めていけば負担が軽減でき、音の変化をわかりやすく楽しみながらシステムアップを図ることができるでしょう。同店ならさらにその先にあるハイファイサウンドまで着実に音質を磨き上げていくことも可能です。またトランクオーディオを始めとするカスタムインストールも得意にしており、音だけでなく見た目にもこだわりたいというニーズにもハイセンスなデザインで個性を演出してくれます。

オーディオ以外にはボディコーティングやカーフィルムの施工実績も豊富で、特に色味が豊かに変化するオーロラフィルムは人気となっているアイテムです。フィルム施工をきっかけにオーディオにはまっていくユーザーも少なくなく、沖縄のカーオーディオシーンを支える重要ショップのひとつとなっています。

(2020.11取材)