Hyper Sub-zero Fuse(SE)は、Hyper Sub-zero Treatment(Excellent)を基本設計として、さらに新たな物性処理(Scientific Effect)を施工した製品で、従来品のエクセレントクライオフューズ(EXC-HG-FUSEシリーズ)の高品位製品の位置付けとなります。「ハイパー・サブゼロ・トリートメント」は、サブゼロ処理研究所(CTL)と熱処理専門会社である八田工業(大阪府堺市)が共同開発した独自技術を使った新しい深冷処理。コンピューターによる厳密な温度管理のもとで行うHST処理はクラスターがきちっと揃い、信号の流れが一気に向上します。

※SEとはScientific Effectのこと

※従来品のEXC-HG-FUSE(エクセレントクライオフューズ)は併売いたします

<主な特長>

●カーオーディオの音質向上

●エンジンノイズが低減

●燃費や加速性能がアップ

●エンジンの回転フィールがスムーズに

Hyper Sub-zero Fuse(Scientific Effect)製品ラインナップ

Hyper Sub-zero Fuse-SBFW-L(SE)

仕様:MIDI(AFS)ヒューズ ¥5,500(税抜価格 ¥5,000)

●30A~100Aまで6アイテム(30Sn/40Sn/50Sn/60Sn/80Sn/100Sn)

※70アンペア、125アンペア、150アンペア 受注生産品 ※150アンペアはM6ボルト固定タイプ

●主にCAR AUDIO機器用などの回路保護、及び車輌「電装系」用●定格電圧:DC58V

●M5ボルト固定タイプ 国際標準品-部材を使用(日本製)スズメッキ処理

Hyper Sub-zero-Metal component (SE) 1 (For SBFW-L type FUSE)

仕様:MIDI(AFS)ヒューズホルダー用メタルコンポーネント ¥6,600(税抜価格 ¥6,000)

●市販のMIDIヒューズホルダーのメタル部分を本製品(SE)に交換して使用

※写真のヒューズは付属しておりません(装着イメージです)

※トライアル企画製品(数量限定品)

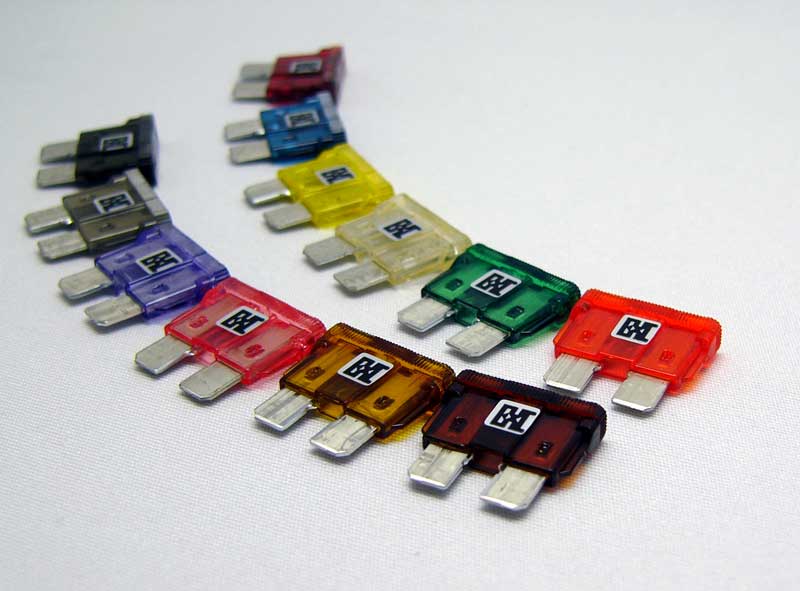

Hyper Sub-zero Fuse-ATO(SE)

仕様:ATOヒューズ ¥2,750(税抜価格 ¥2,500)

●1A~40Aまで12アイテム(1Sn/2Sn/3Sn/4Sn/5Sn/7.5Sn/10Sn/15Sn/20Sn/25Sn/30Sn/40Sn)

●主にCAR AUDIO機器用などの回路保護、及び車輌「電装系」用●定格電圧:DC32V

●UL規格品、国際標準品-部材を使用(日本製)スズメッキ処理

Hyper Sub-zero Fuse-MINI(SE)

仕様:MINIヒューズ ¥2,200(税抜価格 ¥2,000)

●2A~30Aまで10アイテム(2S/3S/4S/5S/7.5S/10S/15S/20S/25S/30S)

●MINIヒューズ(主に車輌「電装系」用)●定格電圧:DC32V

●UL規格品、国際標準品-部材を使用(日本製)銀メッキ処理

Hyper Sub-zero Fuse-LP(SE)

仕様:LP(低背)ヒューズ ¥1,650(税抜価格 ¥1,500)

●2A~30Aまで9アイテム(2S/3S/5S/7.5S/10S/15S/20S/25S/30S)

●LPヒューズはMINI FUSEの小型・軽量化を実現するために開発されたヒューズ

●定格電圧:DC58V●国際標準品-部材を使用(日本製)銀メッキ処理

EXC-HG-FUSE(エクセレントクライオフューズ)製品ラインナップ

すべては高性能なフューズの交換から始まる

・オーディオ機器の電気伝送がアップ。サウンドが明瞭になった!

・エンジン性能がアップ。メカノイズが低減。回転運動が正確になった!

・トルクの向上、発進、加速性能がアップ。

・ライト光量がアップ。スライドドアが素早く反応。ドアミラーの可動速度がアップ。

・燃費が向上。エアコンの効率がアップ。

・施工施設;八田工業株式会社

・サブゼロ処理制御装置によるガス雰囲気法(ガス法)

・コンピュータによる温度及び工程管理

・設定冷却温度;-100℃~-150℃